花が咲くとは限らない。

「お帰りなさいませ、昴輝様」

高千穂邸の表門に到着した牛車から降りてきた昴輝をイツ花が笑顔で出迎えてくれた。

イツ花の姿を確認した昴輝は、少しだけ表情を和らげる。

昴輝達が大江山から帰還してからほぼ日を空けず、高千穂家に当主の参内要請が届いた。

そして今日、正に先程まで昴輝は内裏で帝に謁見してきたのだ。

参内のために着慣れない束帯を纏い、貴族特有の礼儀作法と帝や上流貴族達への気遣いに四苦八苦を繰り返す時間を過ごした昴輝にとって、イツ花の笑顔は日常回帰を教えてくれる有り難いものである。

高千穂邸まで送り届けてくれた随身達に軽く挨拶をすると、昴輝はイツ花と共に屋敷の中へと入っていった。

「あーもう、やっと解放されたよー」

頭を傾ける度に「ずり落ちるのではないか?」と気を揉んでいた烏帽子をようやく外し、先程までは絶対出せなかった疲れ果てた表情を浮かべながら自室へと戻る途中の昴輝に、イツ花がいつもの調子で話しかけてきた。

「昴輝様、内裏はどうでしたか?」

「オレが話をする前にもう帝達は大江山の出来事を知ってたみたいで、報告自体は早く済んだよ。ただ……」

そこまで言うと、昴輝の顔が少し困った表情に変化する。

「その後はオレの事そっちのけで貴族達がアレだコレだってオレにはさっぱりワカンナイ議論しはじめちゃって。終わるまでずっと畏まった状態で座ってたから、オレもう体ガチガチに固まっちゃってるよ」

「それは大変でしたね。でもウチからの報告より前に帝が大江山の事をご存じだったのは何故でしょう?」

「どうやらオレ達が大江山討伐を終えて京へ戻るまでの間に内裏で怪異があって、最近都に戻ってきた腕利きの陰陽師が、怪異の原因としてオレ達の大江山での討伐を挙げていたらしくてさ」

「えっ。それじゃあ昴輝様、もしかして今回の参内ってもしかして高千穂家に対する詮議が目的だったのですか?」

イツ花の表情が途端に険しくなる。

それを見た昴輝は、思い切り首を横に振った後、敢えてイツ花が安心するようにと笑顔を作って見せた。

「大丈夫だって! とりあえずオレが知っている事を帝に伝えたら、何だか皆ウチに関しては納得してくれたみたいだったよ。最後は帝からお礼も言って貰えたし!」

「そうですか……」

それでも心配そうな表情を見せるイツ花の気持ちは、昴輝にもよく分かる。

昴輝自身は大丈夫だと思っているが、あくまで昴輝の直感だけの話で根拠は存在しない。

確かにあの場では事無く済んだように見えたが、大江山の件が内裏でどんな話になっているのか、自分達がどう評価されているのかなんて昴輝達には判る術は無いのだから。

昴輝は自室に戻るとイツ花に手伝って貰いながら着込んでいた束帯を脱いでいく。

幾重にも丁寧に着付けされた装束を解きながら、昴輝はぽつりと呟いた。

「こういう時に誰か一緒に来てくれていたらなぁ」

「誰かと一緒の方が心強いですものね。でも……」

イツ花が困った顔で言葉を濁す。その理由は至って簡単だ。

現在、この家には当主の昴輝を支え手助け出来る人は居ないのだ。

夏来は大江山討伐の前から既に荒れた状態であったが、戻ってきた後は更に家に寄りつかなくなってしまった。見掛けたとしても部屋で酔い潰れていてまともに動けず、話なんて出来る状態ではない。

報世は元から一人で居ることを好む傾向が強かったが、大江山からの帰宅後は今まで以上に自室へ引き籠もるようになってしまい、食事の時間にすら姿を現さなくなってしまった。

この二人に比べれば冬郷は比較的落ち着いた様子ではあるものの、それでも終始上の空で覇気は全く感じられない。討伐に出掛ける前と別人のように見える。

皆、自分の事で手一杯で、他人の手伝いをする余裕など無いのだ。

「うん、そうだね。……でもさ、ついついそう思っちゃうのは、オレが当主として情けないからなんだよなぁ。いつも誰かに頼ってばっかりだなって」

「そんな事ありませんって! 昴輝様は十分当主として責務を果たしていらっしゃいますし、とっても頼りになる方ですからっ!」

イツ花は全力で否定してくれているが、昴輝は重々理解している。内裏で上手く立ち回れなかった己の政治的能力の低さと、周囲に対して何もしてやれない頼りなさを。

自身が当主の器など持ち合わせていない現実なんて既に受け入れ済で、そんな事で今更落ち込んだりはしない。

ただただ、今の高千穂家の状況に於いて誰の役にも立てない自分がもどかしく、そんな状況ではないと頭で判っていても、無意識に誰かへ手助けを求めようとしてしまう自分自身が酷く情けなく感じるのだ。

部屋着に着替え終えた昴輝に向かって、イツ花が優しく話しかける。

「……ねぇ、昴輝様。ちょっと時間は早いですけど、お風呂入りませんか? 昴輝様の帰宅に合わせて準備していましたから、今が丁度いい湯加減です。きっと心も体もぽっかぽかになりますよ?」

「そうだね、ゆっくり浸かってくるよ」

笑顔のイツ花に見送られ、昴輝はそのまま風呂場へと向かうべく自室を出て行った。

普段よりもゆっくり湯浴みをし、真冬の空気が心地よく感じるほどに暖まった昴輝は、何気に居間へと足を向けていた。

以前なら誰かしら姿を見せていた場所だったが、今は人の気配すら無い。

家中も静かで、まるで誰も住んでいないのではと思えてしまうほどに、閑散とした空気が流れていた。

寂しげな表情を浮かべた昴輝が誰もいない居間から立ち去ろうとした時、後方から昴輝を呼び止める声が聞こえた。

「アレ、おとう帰ってきてたんや?」

昴輝が振り返ると、そこには今まで通り優雅に笑顔を浮かべている燈衣が居た。

その姿に昴輝は無意識にほっとした表情を浮かべる。

「うん、帰ったのは少し前だけど、さっきまでお風呂に入ってたんだ」

「日が高いうちからのお風呂もええなぁ。贅沢で気持ちよさそうやね」

「燈衣も入っちゃえば? 今丁度いい湯加減だよ」

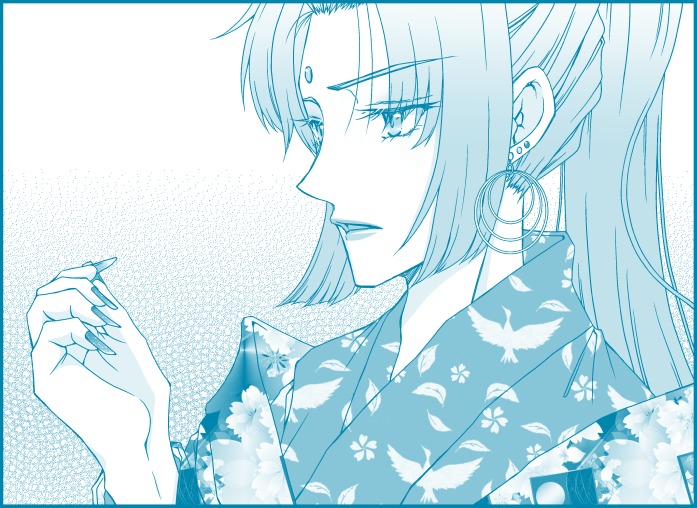

「折角のお言葉やけど、ウチついさっき爪に塗り物つけたばかりなんよ。しっかり乾くまでは入れないんよねぇ」

「そっか、残念だなぁ」

燈衣の指先を見ると、長く綺麗に揃えられた爪に濃紅の塗り物が綺麗に施されていた。

「その爪、とっても綺麗だね」

「うん、ウチの自信作よ」

そう言うと燈衣は昴輝に装飾がよく見えるように自分の爪を見せる。

よく見てみると、光の反射でキラキラと煌めく装飾が施されているようだ。

「おとうが色々と珍しいモノを仕入れてきてくれるから、ウチも試し甲斐があって楽しいわぁ」

「最近は外つ国の化粧品が流行ってきてるからね。燈衣が色々試してくれるお陰で商品紹介がし易くなってコッチも助かってるよ」

「ウチとしても存分にお洒落を堪能できるし、太夫さん達も喜んで商品を買ってくれるしで一挙両得、やね」

京に於いて流行の最先端を担うのは祇園の太夫達である。

元々は鑑賞品として外つ国から仕入れていた小物類を彼女たちが装飾品として身に付けるようになり、それが貴族達の目に止まった事で外つ国の装飾を身に付ける風習が京で急速に浸透してきていた。

そんな太夫達の間では今、外つ国の化粧品が注目されつつある。

外つ国の化粧品は京には無い概念を持つものも多いが、燈衣はそれを少しの情報だけで上手く使いこなし、自らを美しく魅せることで太夫達に広めようとしてくれているのだ。

昴輝としても、子供が楽しそうに自分のやりたいことをしている姿を見られるのを、とても喜ばしく思っている。

「でも……このお洒落三昧な日々とも、そろそろお別れやなぁ。討伐に出るなら、その前までには爪も処理しておかないとアカンからねぇ」

そんな幸せそうな親子の暖かな空気は、燈衣の一言で一瞬にして冷めてしまった。

燈衣の言う通りである。

「大江山の朱点童子」は討ち取ったが、本質的な問題は解決していない。

鬼はまだ京の周辺で見掛けられるし、本物の朱点童子……黄川人も、あの口ぶりからすると近々本格的に動き出してくるのであろう。

それにまだ自分達の悲願である解呪も出来ていない。その為には何らかの形で再び黄川人と相まみえなければならないのだ。

いずれまた高千穂家は討伐へ出る事になる。

燈衣は拳法家だ。爪が長いままでは鬼を屠るどころか指を怪我する可能性が非常に高い。

折角綺麗に整え飾り付けられている長い爪を無慈悲にも切り落とさなければならない未来を想像するだけで、昴輝の心は酷く痛んだ。

「まぁ、ええんやけどね。コレ元から付け爪やし」

「へ?」

「何変顔してんの、おとう。こう見えてもウチ拳法家なんよ? 爪長いままやったら訓練もできひん。それに付け爪の方が着るモノによって自由に換えられるから便利なんよね」

ニッコリ笑顔の燈衣と、ぽかんとした表情を浮かべた昴輝。

「世の中色々あるけど、まぁ大抵は何とかなるよって。お洒落かてどんな場面でも出来るんや」

「燈衣……」

「何やかんやしてる内にいい形で収まるモンやから。だからおとうも、そない落ちこまへんでもええんやから、ね?」

「ありがとう。……そうだよね、燈衣の言う通りだよ。ちゃんと前を向いて進んで行けば、そのうち出口が見えてくるんだ。そこを目指して進むしかないよね」

昴輝に笑顔が戻ってきた。

どんな状況であれ、結局は前へと進むしかない。

振り返っても在るのは過去の事実だけで、幾ら望んでも過去へと戻る事はできない。ならば進んだ先を今より、そして過去より良くしていくしか無いのだ。

きっと自分の先祖達もその思いで、今までの高千穂家を築いてきてくれたのであろう。

ただ「悲願達成」の四文字しか道標が無く、今よりも荒廃した何も無い京の町から歩みを始めた、初代当主の頃からずっと。

「……そっか、今は初代当主の時と同じような状況なんだ、ウチって」

「ん? いきなりどうしたん、おとう」

「ウチの初代当主も、何も判らない状態からここまでウチを盛り立てた切っ掛けを作ってくれた人だった。もしかしたら初代当主の頃を振り返れば、オレ達の今後に繋がる切っ掛けが見つかるかもしれない」

「まぁ、そうかもしれへんけど……」

「オレ、今からイツ花に初代当主の事を聞いてみるよ!」

すっかりいつもの調子に戻った昴輝は、一目散にイツ花が居るであろう台所へと向かっていった。

「……おとうはホント凄いわぁ。こないな状況でも真っ直ぐ前向いて進もうとして」

昴輝がイツ花の所へと向かう後ろ姿を見送った後、燈衣はぽつりと呟いた。

「ウチだったら、この先お店とお洒落だけやって楽しく短い余生を過ごせればええって考えるけど、ねぇ」

だって、その方が簡単だから。

一度諦めてしまえば、多少未練は残るかもしれないが、その分楽に生きる事が出来る。

願いを叶えようと必死でもがくより、余程簡単な生き方だ。

燈衣自身、物心ついた時から自分の身の窮屈さに対し諦念を抱いていた。

短い命と定められた宿命、そして日本男子・大和撫子という固定概念。

自分一人ではどうしようも出来ない現実に気付いた瞬間から、抗うことを放棄してしまったのだ。

その考えは今も変わっていない。

先程燈衣が昴輝に言った「何やかんやしてる内にいい形で収まるモン」の意味も、昴輝に諦めを促すものであった。

大江山の件だって、敢えて朱点童子を倒さず適当に討伐実績だけを作っておいて、余暇を好きに使っていた方が良かったのではと、ずっと思っていた。

そうすれば皆、今のように朱点童子に心を傷付け苦しむ事も無く、夢に破れ惨めな自分を晒す事も無く、そこそこ楽しい人生を送れただろうに。

子供の自分でも判るような「道理」を大人達が理解していない事が、逆に不思議だった位だ。

勿論、昴輝の決めた方針にケチを付けるつもりは無い。

進みたければ行けば良い。成功しようと失敗しようと、どちらでも構わない。自分の力が必要だというのであれば協力するつもりだ。

その時々に恩恵をあやかれるのであれば、それだけで十分御の字なのだから。

……そんな風に考えてしまう自分に対し、なんて無情で冷淡な人間なのかと、燈衣自身も思っている。

でも燈衣には、どうしても昴輝のように未来に対して希望を見いだせないのだ。

今の高千穂家をみると尚更である。

「おとうの望んでるような明るい未来になってくれたら、ええのになぁ」

その言葉の内容とは裏腹に、声色に感情は乗っていなかった。

大江山越え直後の高千穂家です。

まぁ……ボロボロですよね、うん。

大江山越えに対するプレイヤーの正直な感想としては「冬郷がいる以上、こうならざるを得なかった」と言った所です。

これは冬郷の責任だという訳ではありません。

大江山討伐が現実的になってきたタイミングに冬郷が来訪した、その組み合わせが良くなかったという意味です。

思い返せば1020年2月。

「お家騒動(物理)」で生まれるのがワンサイクル遅くなり、同世代の茜葎や雪衣からは少し年が離れて生まれてきた冬郷が「信条:初志貫徹」を特徴として持っていたことが全ての始まりでした。

折しもそれは信武が当主だった時代で、朱点童子討伐には比較的消極的な選択ばかりしていた頃です。

プレイヤーとしては俺屍のゲームシステム側から「お前、冬郷がいる間に大江山越えしろよ?」って念を押された気分でした。

「初志貫徹」の対象をどう捉えるかはプレイヤーの裁量次第です。

でも、あのタイミングではどう考えても「一族の悲願達成」としか読み取れませんでした。

それが俺屍既プレイであるプレイヤーにはマイナス方向にしか捉えられず、結果として高千穂家の山越えは酷く辛い内容になってしまった訳です。

そんな状況の中、燈衣だけが「直接大江山の出来事を知らない一族」です。

現状を客観的に見ることが出来る彼の、新たな一面として悲観論者的な部分が今回見えてきました。

燈衣は「なるようにしかならない」「嫌な思いする位なら現状維持がいい」というスタンスなので、そんな彼が「(大江山越えなんて)やらなきゃよかったのに」って(心の中とは言え)言い捨ててしまえる現実が、何とも辛く悲しいよなとプレイヤーは思ってしまいます。

高千穂家に光が差すのはいつになるのか。

それが出来るだけ早く来て欲しいと願うばかりです。